日期:2025-09-07 05:09:19

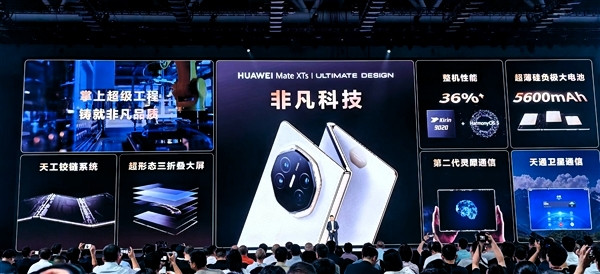

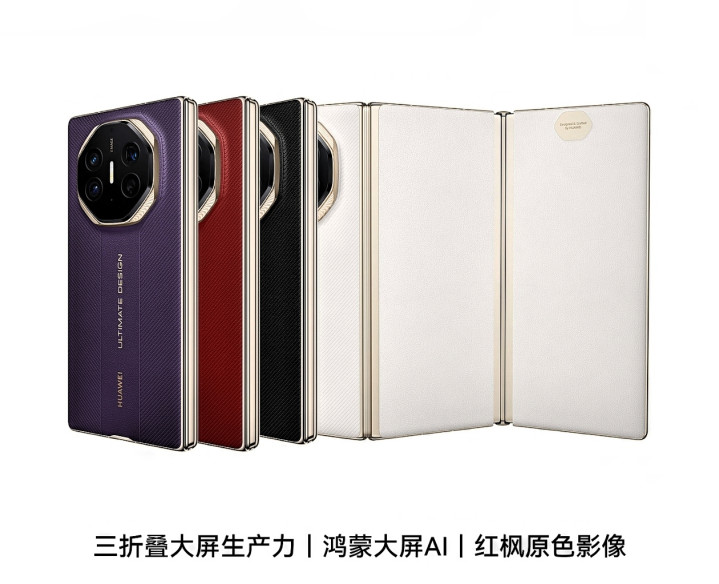

余承东现场宣布:华为 Mate XTs 非凡大师搭载麒麟9020,配合鸿蒙 5,官方口径“整机性能提升 36%”。

这句数值不止是热闹的口号,它意味着华为重新把芯片这颗“心脏”摆回台前,也把一套从系统到硬件的协同能力拉到了聚光灯下。

先说“回归”的分量。自 2019 年之后,我们习惯了发布会上不点型号、参数必谈体验的克制表达。

今天改口,说明两件事:

一是麒麟这条产品线有底气再次面对消费者的审视;

二是华为愿意用可被量化的指标重建信任。对用户来说,这不是情怀牌,而是“买前可判断、买后敢比较”的确定感——你可以拿它做选择题,而不是只能听故事。

再看那句“整机 +36%”。

懂行的都明白,这绝不会只是 CPU 单核跑分。三折叠形态本身是大型“压力测试”:展开后更高的分辨率、更复杂的窗口体系、更长时间的连续使用,任何一个环节短板都会把体验拽回去。

要把这 36%落到手感里,至少要同时发生三件事:

调度更聪明、I/O 更顺畅、图形与功耗平衡得更好。鸿蒙 5 主打的系统级优化,是把芯片算力、内存与存储通道、网络栈、图形渲染与动画时序,像齿轮一样啮合在一起——应用启动更干脆、多窗口拖拽不掉帧、重载时不频繁“温退”,这些都是你能立刻感知的地方。

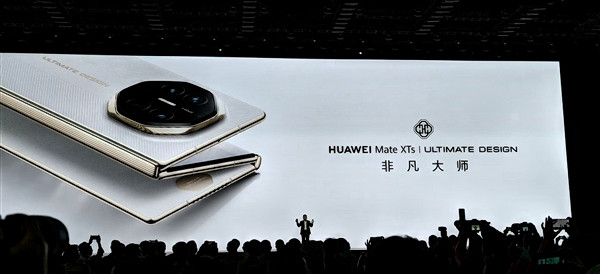

三折叠的意义,也不应只停在“更大一块屏”上。真正在重构的是使用路径:合上是 6 点多英寸的移动形态,随手秒回消息;

展开到一页纸大小,两个 App 并排再叠一个悬浮小窗,查资料、写文档、看盘面可以在同一块屏上完成。这里面,对芯片的要求不是“尖峰更高”,而是“持续更稳”。

长时间 120Hz 刷新、复杂布局渲染、文件系统频繁读写,如果没有系统层的调度与散热策略配合,再漂亮的形态也会被发热与降频消磨掉体验。麒麟9020配合鸿蒙 5 给出的承诺,是把这条“稳态曲线”抬起来。

影像和大屏应用是另一条主线。

折叠屏用户更可能拍长镜头、做长时间会议、画草图批注,对摄像头与多任务的压力远高于普通直板机。

系统层面要保证高码流视频不因后台切换而丢帧,要把传感器的算力需求与温控策略拧成一股绳;应用层面,如果生产力 App 肯做大屏适配,三折叠才算把“形态优势”变成“效率红利”。

这次发布会把“整机提升”说死在台上,本质上就是给开发者和用户发信号:生态不是噱头,我们打算把它做长久。

当然,兴奋之外也要冷静。

我们还不知道麒麟9020的具体制程、CPU/GPU 架构细节,也不该把“36%”理解成所有场景无差别的线性提升。更重要的问题在体验细节:展开与合上的状态切换是否无缝?

多窗口的手势逻辑是否统一?重载下的触控延迟是否稳定?这些都需要时间和样本去验证。真正的好产品,不怕放到日常里被挑刺。

从产业的视角看,今天这场发布会的价值不止在一台三折新机。

它把“自研 SoC + 自主系统”这条路又点亮了一格。过去几年,华为靠通信、影像、材料工艺在高端档位站稳了脚,这次把芯片名字摆上台,是把最后那块拼图重新嵌回去。

它不必也不可能一夜之间“反超一切”,但它给市场一个明确的预期:这个品牌的上限,仍然由自己掌舵。

落回到用户,要不要上车?

如果你是折叠屏的重度用户,日常就依赖多任务与大屏效率,那么这代的系统协同与稳态表现值得一试;

如果你更看重轻薄与极限续航,建议等一轮评测与固件迭代后再决定——任何新形态都需要跑通更多生活场景,别为了“第一时间”牺牲你的节奏。

无论选择如何,能重新把“麒麟几号”当成一个公开的讨论点,本身就是一个好消息。

写在最后。四年前,很多人问的都是“还会吗”;今天,舞台上的答案是“会,而且会更稳”。

这份“稳”,既来自技术,也来自态度——愿意把细节摊在台面上,愿意用长期主义去把三折叠做成生产力工具。你怎么看麒麟9020的这次回归?

“整机 +36%”在你的场景里会变成什么体验——更丝滑的多窗口,还是更抗压的视频与游戏?评

论区见,咱们把期待说细,也把问题问透。

武汉股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。